【2025年2月24日(月・祝) 松本市中央公民館Mウイング6階ホール 参加者90名】

人口問題、移民問題研究の第一人者で、多数著書も出されている毛受敏浩さん(関西国際大学客員教授・(公財)日本国際交流センター前執行理事)をお招きして、お話をお聴きしました。第2部では、この問題について会場から活発に意見や質問が挙がり、議論を深めました。

政府は10年前から数千億円を使って対策を行ったが成果は得られず人口減少は止まりません。人口を維持するためには全女性が3人以上産む必要があります。

政府は10年前から数千億円を使って対策を行ったが成果は得られず人口減少は止まりません。人口を維持するためには全女性が3人以上産む必要があります。

2024年9月発表の日本の人口は1億2354万人で、一年前に比べ57万人減。日本人は90万人も減っています(一方、75歳以上の人は69万人増)。1年間に90万人の移民を入れることは社会的に不可能だし来てもらえません。

最近の統計では外国人労働者は230万人(外国人全体は359万人)で、1年に25万人ずつ増えています。内訳は、ベトナム、中国、フィリピンの順に多いが、東南アジアの国々から、より西の国々に移っています。

2056年には日本の人口は1億人を切り、2070年には8,700万人となり、うち10.8%(940万人)が外国人と政府は予想していますが、実際にはその2倍の速さで増えています。別の、JICAの予想では、外国人労働者数・外国人全体数は、2030年に419万人・700万人、2040年に688万人・1100万人とされています。

日本人の人口減の約40%を、外国人の増加でカバーし続けているのです。

外国人依存比率は、全産業で高くなり、過去10年間で88人に1人→33人に1人に増えました。特に、エセンシャルワーカーと言われる現場の人が不足しています。ロボットに介護をしてもらいたいですか?

小渕・福田政権時の2008年までは「50年間で1,000万人を受け入れる」などの移民政策の議論がされていたが、その後政権交代時の外国人永住者の地方参政権問題や、韓国・中国との領土問題が起こり、2012年安倍政権で移民をタブー視化しました。

日本は『高度人材』には開かれた国ですが、問題は、日本語が出来ず、低賃金で働くブルーカラー労働者のような『移民』です。

日本は『高度人材』には開かれた国ですが、問題は、日本語が出来ず、低賃金で働くブルーカラー労働者のような『移民』です。

日本は、外国人は定住させず、一時的労働者、景気の調整弁との認識で、低賃金の『技能実習生』や出稼ぎ留学生に依存して来ており、日本語教育もボランティアに任せてきました。そのため、低い日本語能力、生活上の不便、日本人との摩擦、職業上の不利益が起こります。

また、外国人の子供の教育は義務ではないため、不就学児童生徒の拡大、学力不足、中退により住留外国人の多様化と問題の複雑化を引き起こします。

今の状態では、外国人が安心して子供を育て生活することが出来ません。

日本人の減少により、外国人は景気の調整弁から企業の中心的労働者に移行する必要が出てきます。移民が、日本人と同レベルの賃金、日本人と同じようなレベルで日本語を話せ、子供の教育をしっかり行い、日本社会でステップアップ出来るようにすることが重要です。移民をいつまでも『移民』にしておかないことが移民政策で、政府の責務の明確化と『在留外国人基本法』が必要です。

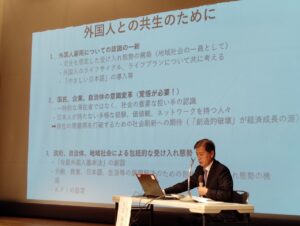

外国人との共生のために必要なことは、

で、これらを行わないと、社会の分断を引き起こします。

講師の毛受さんと、コーディネーターをお勤めいただいた丸の内ビジネス専門学校国際関係学科主任の佐藤佳子さんを半円の車座で囲み、参加者が自由に、講師への質問や意見交換を行いました。積極的に手が挙がり、時間の都合ですべての声が聴けなかったことは残念でしたが、今回得た思いを周囲の人たちと話し合うなどして活かしていただければと願います。

講師の毛受さんと、コーディネーターをお勤めいただいた丸の内ビジネス専門学校国際関係学科主任の佐藤佳子さんを半円の車座で囲み、参加者が自由に、講師への質問や意見交換を行いました。積極的に手が挙がり、時間の都合ですべての声が聴けなかったことは残念でしたが、今回得た思いを周囲の人たちと話し合うなどして活かしていただければと願います。

佐藤さん:松本市・長野県の人口は対前年110人増・2.661人増だが、内訳は日本人211人減・1.020人減、外国人321人増・3.680人増で、どちらも日本人の減少を外国人で補っている。

政府が第一に取り組むべきことは、毛受さんの著書にあるように、ステルス移民政策(国民に知らせず移民政策を進める)からの脱却。国会の予算委員会では『人口庁』創設という提案もされている。

麻績村の例では高齢化率54%で、人口は4,000人まで減っている。麻績村から長野市や松本市への通勤は国道で1.5時間ほどかかるため近いところに移住する人が多く、人口減少につながっている。高速道路を無料化して通勤で利用するようにすれば麻績村のような小村の人口減対策に役立つのではないか?(政府に提案書を提出した)

毛受(以下同):政府の『地方創生』には矛盾がある。お金は出ているが、自治体が有効に使えておらず、交通網、バス路線、子供を産める病院もなくなり、結果的に出生率を上げるのにつながっていない。

外国人の面では、自治体の中で外国人獲得競争が起きている。地方で一番困っているのは介護人材で、民間事業者だけの対応は限界。そのため、自治体が、特定の国や海外の大学や団体にパイプを作って人材を確保したり補助金を出す対応も始まっている。

賃金を含めて外国人にとってどう魅力のある県にするか?という提案を行っている。

移民と”immigration”とは大きく違う。自分は国際結婚であるため、子供はハーフであるが、自分の子供に対する教育は自身の出身地のヨーロッパと日本の両方のアイデンティティを受け継ぐ事を基本に、日本で暮らすために日本語をしっかり勉強する教育をした。名前も日本名だが、就職した日本の会社で「日本語は大丈夫か?」とよく尋ねられる等、ある意味での差別を受けた。現在はヨーロッパ在住である。自分の所属しているAFW(Associations of Foreign Wives of Japanese:日本人を夫にもつ外国人妻の会)の中で聞くと、大勢のダブル(ハーフ)の子供たちは、大学卒業後日本に住んでいないという実態がある(日本の企業ではキャリアアップができないというのも理由の一つ)。このような人たちがどれくらいいるかという統計はあるか?

新宿区の20歳の45%は外国人。ここまで増えると、外国人に対する見方も大きく変わってくる。地方は過渡期と考える。

東京の大学の優秀な女子学生で、外資系企業にのみ応募し、外資系企業に就職できなければ海外企業に就職・居住してしまうという事例がある。日本の中でも地方から東京に女性が流れていく現象も起きている。これらは日本社会に男女差別があり、地方の企業では仕事の実績がきちんと評価されないことに起因する。日本はマジョリティ中心の社会で、安定はしていたが、マイノリティが我慢していたことで、発展はしなくなっている。その意味でも、マイノリティの意見も大切にして生かせる社会にしていく必要がある。日本の伝統的な文化は守っていく必要があるが、マイノリティーの声を取り入れていくことが必要。

外国にルーツのある方の子どもは日本にいない人がかなりいる。彼らは日本である程度働いたのち日本を出て行ってしまう。理由は会社の中で自分の力を認めてもらえない(通訳扱いを超えない)こと。また、日本社会はルックスによる偏見があるため、実力を認めてもらえる海外企業に出て行ってしまう。信州大学の留学生が卒業して日本企業に勤めたとしてもそのまま日本に住み続ける人はまれで、多くは5~10年で第3国へ移動していく。企業の社長は外国人採用に積極的だが、係長クラスが彼らの力を発揮させていない。基本法(在留外国人基本法、多文化共生基本法)を作って進めていく必要があると考えるが、基本法を作っていく上での大きな障害は何か?

優秀な人材に定着してもらうために、移民を『定着する人材』として受け入れ、日本語の能力をつけてもらう体制や企業の受け入れ態勢を整え、子供たちの教育にも力を入れ、その結果、優秀な人材の中から選ぶことができればいいが、現在は人集め優先になっている。

『技能実習生』は『特定技能』に移行でき、低学歴の方々でも定住できる道がある。本来は、能力がある人、稼げる可能性のある人を受け入れ、その人たちをしっかり育て定住してもらうべきだが、「とりあえず」受け入れることにより、定着する道を作ってしまっているのが現状。これは一番リスクのある受け入れ方である。

在留資格は現在29種類ある。本来は日本の将来人口を予測し、不足分野で在留資格を設定して受け入れる必要があるが、その時々の経済情勢、ニーズに合わせて積み上げてきた結果29種類となってしまった。

基本法の提言は政府に提出している。外国人なくして地方創生はあり得ない。自民党でも7~8割は外国人受け入れなくして国は回らないとわかっているが、一部の人が反対している。なかなか難しいが、これをどこかのタイミングで乗り越える時が来ればいっぺんに変わる。そうなれば、今の時代に世界中から称賛されるようになるはず。

自身のような在日韓国人は減少傾向にある(戦後は約60万人が現在30万人以下)が、これは日本国籍を取得する人が非常に増えているため。国際結婚した女性の多くや、その子供も日本国籍となっている。それは、韓国語が話せないと就職などで不利なことも多いのが要因。増えてきている外国籍の新規定住者が日本国籍を取ることに関してはどうか?

自身のような在日韓国人は減少傾向にある(戦後は約60万人が現在30万人以下)が、これは日本国籍を取得する人が非常に増えているため。国際結婚した女性の多くや、その子供も日本国籍となっている。それは、韓国語が話せないと就職などで不利なことも多いのが要因。増えてきている外国籍の新規定住者が日本国籍を取ることに関してはどうか?

韓国出身なのに日本名で通している人もいる。韓国人は、経済力、学歴ともに日本人と変わらないが、本国名を使うことによる差別がまだ残っているのではないか。日本国籍を取ると元の国籍を捨てる必要があるが、捨てたくないという人も多い。一方で、永住するために必要に迫られて日本国籍を取る人もいる。ブラジル人の場合、国籍が法律で捨てられないので、日本国籍を取得した場合は自動的に二重国籍となる。ヨーロッパでは二重国籍は当たり前で、日本の国会でも議論する機会が今後あると思う。

そもそも現状の資本主義を続けていかなければいけないのか?日本の人口減は高齢化が進んでの自然減であり、その高齢者の代わりに外国人が必要というのは違うのではないのか?これを一緒くたにして総数を比べる意味があるのか?数十年前は日本の人口は数千万人であった。その時点に戻るという観点もないままの議論ではなくロングスパンの視点で見るこることも必要ではないか。

現在の日本は高学歴を目指す人にとって全く魅力や夢のない国となってしまっているが、これからどうするかということを次の世代の人たちと一緒に考えていく必要があるのではないか。

国は経済的に豊かでないと困る。子供達も豊かな社会を求めている。豊かにならなくてもいいと思う国民はいないはず。日本が豊かにならなかったら(貧しくなったら)若者は日本から出ていくのでは?結果、途上国と同じようになり、社会インフラや病院や道路もなくなリ地域は荒廃していく。数十年前の日本は確かに人口は少なかったが少子高齢化ではなかった。少子高齢化が進んだ時に高齢者の面倒は誰が見るのか。仮に戦争でも起こった場合、高齢化がさらに加速する。したがって、若者が自分の国に誇りを持てるよう、経済的にも安定した国にしていくべき。

若い人が減っていくインパクトは大きい。現在小中高校で1年か450校がなくなっている。今後さらに高齢化社会となるため、日本人外国人問わず受け入れて社会を維持していくことが必要。このトレンドは一時的なものではなく今後継続する。外国人をどうやって受け入れて活躍してもらうかを考えることが大切。

需給ギャップを埋めるためには外国人の力が必要だが、国民国家としての統合性や投資を保つ上で、全く別の文化を持った人たちの割合はどの程度が限度か?他国の例からすると2割から2割5分を超えると統合性に関して問題が出るのではないか。現在の需給ギャップは約1千万人程度とのことだが、現在事務系の勤労者が約3千万人程度いて、その中で使えない人やAIで置き換え可能な人たちが相当数いるという。弁護士税理士計理士等はAIに置き換え可能といわれている。

医学の分野でも診断はAIに置き換え可能。そうなると事務系部門から相当数の労働者をエッセンシャルワーカーに移行することができるのではないか?介護、労働、農業などもっとも外国人を必要としている分野になぜ人が集まらないのかというと賃金が安いから。そこを改善し、まっとうな生活ができる賃金を保証し、簡単に解雇できないようにすることが先決ではないか。そうしなければ、従来の技能労働者のように賃金奴隷を国が合法的に使うということになり、かえって日本全体の労働市場、国民生活の水準を下げることになるのではないか?

2040年の需給ギャップ1千万人は、そこで止まるわけではない。ホワイトカラーの需要が少なくなった場合、今までホワイトカラーで働いてきた人たちがブルーカラーでは働きたくないのではないか。現実に外国人の技能実習生がいなければ日本人の新規高校卒業生の労働者では補いきれない。従って、外国人労働者は一定数必要と考える。他の先進国を見ても、外国人の方々が活躍している。

外国人の方々が日本語でのコミュニケーションができるようになり、給与も日本人と同等となればそれは日本人であると考える。

91歳の高齢者の視点からの見れば、人口減少が問題ではなく、労働人口の減少が問題なのだと思う。自身も高齢であるため肩身の狭い思いをしているが、この肩身の狭さからの解放には、移民の方にお世話になるのではなく、AIロボットに介護労働の代替えをしてもらうというようなことを推進する必要があると考える。

ホワイトカラーの仕事の代替えはAIロボットでも可能かもしれないが、AI介護ロボットロボットが実用化されるには相当数の年月とコストがかかる。それよりも移民の方にやっていただいた方がよいでしょう。例えば災害現場でもロボットの活用には至っていない。仮にAIロボット技術が発展してもロボットを作る人、メンテナンスする人など、どうやっても人手は必要。

新宿区で行った「外国人が近所に住むことは好ましいか好ましくないか?」のアンケートの結果、「好ましい」と答えた人が「好ましくない」と思う人の4倍多かった。新宿区には日本語学校が50校以上あり若者が多く、高度人材の卵が多い。それに対して地方では技能実習生が多い(日本語が出来ない、地元とのコミュニケーションが不足それにより偏見が増える)。新宿区の活力の素は外国人による新しいビジネスの開発などが牽引している。外国人と一緒になって今後の日本をどうするかも含めて議論をしている。

佐藤さん:どうやってここ長野県に、有能な方たちに来ていただくか?がこれからの大きな課題。ベトナム人の介護福祉士の話では、円安とベトナムの賃金上昇率(年率7-10%)を勘案した場合、8年前と比較して現在は7割程度に減少してしまっている。このような状況で東京ではなく地方に来てもらうために何が必要かを考える必要がある。1つには日本語教育が重要なポイント。『育成就労』では本来日本語能力試験N5が必要だが難しいため、入国後100時間程度の講習を受ければN5取得は不要という立て付けになっている(中学1年生の英語授業が140時間または、それと同等の150時間で60%取れればN5合格となっている)。このレベルの方に来ていただくことすら難しいのが現状。日本語を課していくと日本に来る方が減る。企業においても教育する資金がないという課題もある。

人口問題をきっかけに日本社会の問題点が多くあぶりだされてきた。選択制夫婦別姓でもめているというような政治家の意識では、人口問題や移民の問題を考えるレベルに達していないのではないかと考える。

信州自遊塾は原発事故をきっかけに発足し人間の生き方をもう一度考えようということからスタートした。経済効率と便利さだけを考えて生きてきた日本が本当に良かったのだろうか?日本という国がどうあるべきか?を考えている。海外から人が入ってこなければ成り立たない状況の中で、魅力的な日本にするために基本的人権をきちんと理解する日本人が多くならないと外国人を受け入れることもできない。今日をきっかけに周りの方々と話し合っていただければありがたい。