【2025年7月6日(日) 松本市中央公民館Mウイング6階ホール 参加者約70名】

第1部は、昨年の44回講座「人間はどこまで家畜か」でも講演いただいた熊代亨さん(精神科医、信大医学部卒業、『人間はどこまで家畜か』(ハヤカワ新書)ほか著書多数)に講演いただきました。

第1部は、昨年の44回講座「人間はどこまで家畜か」でも講演いただいた熊代亨さん(精神科医、信大医学部卒業、『人間はどこまで家畜か』(ハヤカワ新書)ほか著書多数)に講演いただきました。

第2部では伊藤たかみさん(芥川賞作家・日本絵本賞選考委員)との対談・フリーディスカッションを行いました。

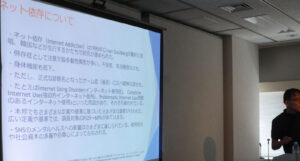

インターネットとの付き合い方を心配する人は多く、特に子供のネットとの付き合い方を心配する親は多い。確かに、未成年のネット利用は例えば高校生の平日の平均利用時間は6時間以上で、2~3歳児でも毎日2・3時間は動画を見ており、依存というよりネットに頼った生活を送っている。危機感を持ったオーストラリアでは、16歳未満の子供のSNSへのアクセスを法律で禁止した。

インターネットとの付き合い方を心配する人は多く、特に子供のネットとの付き合い方を心配する親は多い。確かに、未成年のネット利用は例えば高校生の平日の平均利用時間は6時間以上で、2~3歳児でも毎日2・3時間は動画を見ており、依存というよりネットに頼った生活を送っている。危機感を持ったオーストラリアでは、16歳未満の子供のSNSへのアクセスを法律で禁止した。

しかしながら、インターネットは既に社会インフラの一部であり、空気の様な存在。近代社会は活版印刷から始まったが、インターネットはそれと同じぐらいの変化を社会にもたらした。悪者扱いしたところで意味は無く、インターネットの無い世界に戻ることは出来ない。また、現実とインターネットの境界はもはや無くなっている。

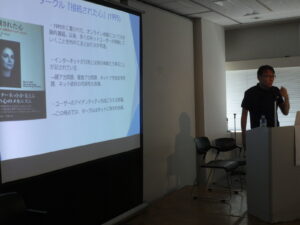

アメリカの社会学者シェリー・タークルは1998年の著書「接続された心」で、ネットが人々の生活や社会、自己認識に与える影響について考察しており、ネット依存問題、鍵アカウント問題などを指摘していた。1989年に発表された士郎正宗のSF漫画「攻殻機動隊」も未来を暗示する良著。

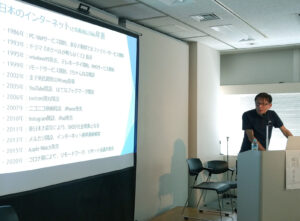

1990年代は情報が一方通行(Web1.0)だったが、2000年代に入りユーザーが情報を発信し、双方向のコミュニケーションが可能になった。全てが無料で、インターネットは希望に満ちていた。当時流行ったテレビドラマ「電車男」は象徴的。2006年の梅田望夫の著書「ウェブ進化論」はこれからの社会の変化を考察した。

1990年代は情報が一方通行(Web1.0)だったが、2000年代に入りユーザーが情報を発信し、双方向のコミュニケーションが可能になった。全てが無料で、インターネットは希望に満ちていた。当時流行ったテレビドラマ「電車男」は象徴的。2006年の梅田望夫の著書「ウェブ進化論」はこれからの社会の変化を考察した。

ネットは基本的に「無料」が前提であることから「違法ダウンロード」問題が発生した。P2P(コンピュータ同士がサーバーを介さず直接通信する方式)のファイル共有ソフト「Winny」は違法ソフトと判断され、開発した金子勇氏が逮捕された(二審で無罪が確定)。

Web2.0時代において、オフラインとは異なる居場所を形成していた。そこでは世間でいう肩書は関係なく、平等で実力主義の世界であり、「オーソリティ」は用をなさない。(現在はそうとも言えなくなっているが)

Web2.0時代において、オフラインとは異なる居場所を形成していた。そこでは世間でいう肩書は関係なく、平等で実力主義の世界であり、「オーソリティ」は用をなさない。(現在はそうとも言えなくなっているが)

インターネットビジネスが加速し、さまざまな活動が商業化し、Web2.0は過去のものになった。動画配信の世界ではユーチューバーやV-チューバ―(バーチャルユーチューバー)がお金を稼ぐ仕組みも作られ始めた。他方で情報の真贋は2ちゃんねる時代とさほど変わらない。2ちゃんねる創始者のひろゆきは「ネットの記載の真贋は自分で判断しなければならない」と表現しているが、それは今も変わらない。

多くの人はネットをインフォーマルとは見ていない。「とにかく嘘はダメ」という社会になってきた。ネット上の嘘をシェアしたら、シェアした本人も共犯とされかねず、誰もが嘘つきになる可能性がある。その点ではネットは「フォーマル」なメディアになってきた。

2007年にiPhoneが発売され、情報端末にモバイル性(携帯性)が付加された。IOTでは、物と物がインターネットでつながるが、「スマホ」により、人も同様に情報として取り扱われるようになった。人間はスマホで機能拡張している。サイボーグ(生物と機械を組み合わせた存在)化・サイバネティクス化は今後益々加速していく。

現状では、スマホのバッテリーが重いのが難点。Wi-Fiが普及したように、今後は市街地に「ワイヤレス充電」が普及することで、スマホのバッテリーは不要になるかもしれない。

負の側面として、ネット社会の中央集権化は避けられない。SNSがオーナーのいいなりで情報管理・操作されている。イーロンマスクの所有する「X」が典型例。

翻訳技術の進化は凄まじく、言葉の壁が無くなってきた。内緒話が世界に広がる社会。

ネットの記載は本当かウソか分からない世界。フェイクだらけの世界なので、今後は20世紀の啓蒙主義・進歩主義(科学技術の知見を一歩ずつ積み上げ、進化していく)が通用しなくなる社会になるのではと危惧している。

インターネットに接する時間は、視力以外は使わないので、物理的には体には良くないとはいえるが、だからといってそれ自体が悪いとは言えない。ネットをやるとうつになるとの報告もあるが、恵まれた環境にいる人はうつにはなりにくい。ネット上で不遇を感じる人はうつになると思う。いつでもどこでもつながってしまう性質には確かに危険性が潜んでいる。

インターネットに接する時間は、視力以外は使わないので、物理的には体には良くないとはいえるが、だからといってそれ自体が悪いとは言えない。ネットをやるとうつになるとの報告もあるが、恵まれた環境にいる人はうつにはなりにくい。ネット上で不遇を感じる人はうつになると思う。いつでもどこでもつながってしまう性質には確かに危険性が潜んでいる。

ゲーム依存症患者を診察することがあるが、それは明らかに問題。ゲームとの関わり方を自ら制御できなくなり、メンタルヘルスに大きな悪影響を及ぼすことになる。ゲーム依存症の人はゲームを楽しめていない。現実社会で居場所が無い人が罹患し易い。ゲーム自体が原因というよりも、それ以外の環境から引き起こされる結果という側面がある。

ゲームは今や30兆円産業(2023年)にまで成長した。競技性の高いゲームがオンラインでつながる世界で、自らプレイする娯楽から、将棋や大リーグの様な見る娯楽(プロスポーツ化)してきている。オンラインゲームだからというだけで、他のスポーツと区別する時代ではなくなってきている。

AIはこれから積極的に人間を騙しに来るので警戒した方が良い。AI彼女の完成度が上がると人間がAIに手なずけられてしまうのではと心配している。シンギュラリティ(AIが人間を知能を超える転換点)がいつ来るのかが話題になるが、AGI(汎用人工知能)やASI(人工超知能)が実現しなくても、社会は十分動揺するだろう。現にAIの能力が上がり、マイクロソフトのエンジニアが大量解雇される事態が起きている。

AIはこれから積極的に人間を騙しに来るので警戒した方が良い。AI彼女の完成度が上がると人間がAIに手なずけられてしまうのではと心配している。シンギュラリティ(AIが人間を知能を超える転換点)がいつ来るのかが話題になるが、AGI(汎用人工知能)やASI(人工超知能)が実現しなくても、社会は十分動揺するだろう。現にAIの能力が上がり、マイクロソフトのエンジニアが大量解雇される事態が起きている。

AIが人間を支配する時に、ターミネーターは要らない。優しい介護ロボットがあれば十分である。

インターネット空間やSNSは人間の存在空間として存在している、すなわち我々が3次元で生きている世界の他にもう一つの存在空間が生まれてきた。

子供たちは短い言葉にしか反応しなくなっている。そういう中で小説、絵画、音楽などの文化はどうなっていくのか?

熊代さん伊藤さんお二人のお子さんたちは生まれた時からSNSの世界に生きていますが、親からはどのように見えているのか?

熊代:子供に対してゲームやインターネットについて全く制限をかけていない。生活にゲームが密着して育ってきたこともあり、限られた少ない情報を摂取して判断することにかけては、私よりもよくできるが、長い時間かけて音楽を聴いたり、小説を読むことは不得手に思う。

伊藤:私も子供に対してゲームの制限をかけていない。昔のゲームは一人で楽しむものだったが、今はゲームの中でみんなと一緒にいるのが楽しいというように変わってきている。

今のゲームがどんなふうになっているかを説明いただきたい。

熊代:多種多様。特にオンラインゲームはみんなで遊ぶ集まりの場であり、リアルなコミュニケーションの場となっている。

美術大学のイラストレーション学科の学生が作品としてゲームを作っている。視覚的な面白さのようなものがゲームの中に入り込んできているということか?

熊代:視覚を売りにしたものもある。表現という観点から見たときに、ハードが進化し豊かになったデジタルのパレットをどのように活かすかというのは別の問題としてある。

ゲームを組み立てていく時にいくつもの要素があると思うが、ストーリーテラーやデザインやㇷ゚ログラミングなど、様々な分担があって、総合芸術的なものになりつつあるのか?

熊代:プロダクトとしては基本その通り。ゲーム作りは一人ではできなくなってきている。

ゲームの空間での出会いは、現実の世界の出会いと同様のものと考えていいのか? (ゲームを通じてどのように個人的に実際に出会い、知り合うのか?)

熊代:接点の生まれやすいオンラインゲームがある。その中でほかのプレイヤーとキーボードや音声でおしゃべりができ、それは現実世界での公園に近い感覚で、人の居場所や空間として機能している。

ゲームの中で個人的コミュニケーションはどのように行うのか?

熊代:ゲームにあるチャット機能でコミュニケーションをとり、そこで友達になり繋がっていく。自分にもオフ会で知り合って20年以上になる友人もいる。

我々の場合、学校や仕事で接点があって知り合い、友人ができていく。今の若い世代は、オンライン上の友人が現実の友人になる事が多くなっているという事か?

熊代:最近はインターネット上での問題により、簡単に見知らぬ人と会う事にはならず、現実の繋がりになることは減ってきていると思う。

伊藤さんは児童文学も書いているが読者の子どもたちとコミュニケーションを取ることがあるのか?

伊藤:ほとんどない。学校図書館協議会によると、昨年一か月本を読まなかった子供の不読者は小学で8.5%。高校生で48.3%。ベネッセと東大での調査では平日に一切読書しないという小中高生が49%。これは読む子たちは今まで通り読んでいるという事。読書時間数ではここ10-20年で3分しか減っておらず、読書する時間はスマホが出た割には減っていない。これは読まない子たちが全く読まなくなってきているといえる。

熊代:読み書き能力の格差が生じつつある。インターネットも読み書きの世界がかなりのウェイトを占めている。ショートムービーを見ている人も全くSNSを見ないわけではなく文字と接する時間はかなり多いと思われる。その時に本を読んでいるならば背景知識と知っているはずのことを知らない人がかなりいると思う。

本はこれからどうなるか?

伊藤:ある程度残さなければいけないものと考えて、学校の図書館等と連携を取りながら作家達が対応していくことが必要。

雑誌は電子ブックで問題がない。漫画はデジタルになっても問題は少ないのでスマホ型に展開できる。小説も電子ブックでも読める。一方、絵はもっと多様な要素(色、構図、大きさ)が山ほど入っており、読み取るのに時間がかかる。絵本は絵の情報を読み取るのにスマホでは小さすぎるため最後まで残る可能性がある。美術という人間が作ってきた伝統を読み取るには紙媒体であることが重要であり、ある程度の大きさが必要。更に、一枚の絵を読む(鑑賞する)為には時間がかかる。これが電子媒体になることが遅れている理由。音楽とか文学は今後変わっていくのか?

熊代:変わっていくと思う。スマホは小さく、高齢者向けではなく人間にやさしいアイテムとしては完成していない。SNSが発達した理由の一つはスマホサイズに合わせていろいろなものが短くなっているという部分がある。スマホがさらに発展型のメディアになり、もっと広く見えるようになれば変わるかもしれない。

新聞には特に自分が必要としていない情報も載っていて目にとめることができるが、スマホでは自分の嗜好に合ったものなど限られた情報しか入ってこない。この様に偏った情報だけが与えられるような状況で社会はどのようになっていくのか?

伊藤:最初はネットというものは自由な空間だったが、最近はそれほど自由ではなくなってきた。正論ではないことや自分だけの意見を言うとものすごく炎上する。ネットは正論を言う場所になってきている。そうなるとネットから離れていき、前の世界に戻り、もう一つの新しい形として何かが出てくる可能性はあると思う。

熊代:本はAmazonで買うようになった。本屋さんで本を見るというのは新聞を眺めるのと同じで、買う予定ではなかった本も目に入りその本のほうがいいというようなことが起こるが、ネット通販では難しい。また、インターネットがつまらなくなってきた要因は、正論の問題やネット世界は世間のように狭い、という事がわかってきたことが要因の一つ。そのため、意外性と出会あうことが価値のあるものになってきた。

ネットをやっても健全でいるためにはリアルな人間関係と自然に触れていれば、精神的ダメージは受けないで豊かに過ごせると感じたがそういうものか?

熊代:そうだと思う。人間はデジタル空間で生きているわけではなく3次元の地球の上で暮らしている。その中で人間関係、社会関係、経験が人間にとって一番重要なこと。中にはインターネットを通して現実に豊かなものを持って帰れる人もいるとは思うが例外的。

孫はゲームが好きでゲームもやるが部活などのほかのこともやりながら塾も行っており非常に忙しい生活を送っている。ゲームはどれくらいの時間やっていいものか?また、スマホはいろいろな判断ができない子たちには怖い部分もある。最近の子供たちは寝る暇もなく、Lineメッセージに既読して返信しなければいけないという状況。母親も含めて悩んでいる人たちが多いと思うがどのように考えるか?

熊代: Lineについては使うなというのは。ただしへばりついていてはいけない。わざと見ない時間を作るのがテクニック。ゲームについては、自分自身はこれをスポーツだととらえており、部活動のように根性や計画性を含めてできればいいと思う。重要なのはお子さんやお孫さんへの信頼。

塾長:戦いというと運動部に近い気がするが、文化部の要素はあるのか?

熊代:ジャンルにもよるが競技性が高いゲームは鍛錬しないとうまくなれない。

ネットは、他者とつながりやすくなったという恩恵がある一方、良きにつけ悪しきにつけいろいろのものがあると思う。今後はどのように影響を及ぼすのか?

伊藤:先日の教員の方々が盗撮した写真をグループで共有した事件では、犯人の教師は他人から称賛されたいという自己承認欲求があったという言い訳をした。もしもその犯人が小学校の先生にならなかったら、なってもあのようないびつな空間の中に入らなかったら、自身の中で飼いならせる悪で留まったのではないかと思う。

塾長:今までは表面化しなかったことがネット社会で出てきてしまったのではないか?

熊代:承認欲求という意味では、プラスの影響をもたらしている。今後さらに進化していった場合は適正に使わなければならない。インターネット依存やゲーム症の問題もある。インターネットや情報技術が発展する分、我々に問われるものは大きいと感じた。

ネットの中で生きている人は孤独ではないと感じた。精神的に引きこもりや不登校や孤独はあるかもしれないが、ネットの中で完結してしまうので実は関係がないのか。また、人 とのつながりも含めてすべてスマホでやる社会になると、自然や五感を感じるという事とは離れてしまうと思うがどう考えるか?

熊代:社会の目線でいえばそのような人たちは問題ととらえられる可能性が高い。ネットと現実を対立させて考えるのも古く、社会関係やお金の流れなどオンライン依存が大きく融合していく。ネットで楽しくやっているのであればポジティブに評価する、悪いことをやっていたら悪いことであるという様に捉えていく必要がある。一方、体が動かなくなっても外国旅行に近い経験ができるかもしれない等、悪いことばかりではない。重要なのは我々がうまくそれを使う事である。

検索したらすぐ答えが出る、地図アプリで目的地がすぐわかるという利点もあるが、分からないことをみんなで話し合い推測することも楽しいと思う。スマホに頼らない面白さもあるという事を今の子供たちに気づいてもらうきっかけになるような事はあるか?

伊藤:自身も感じた。最近AIに問い合わせれば自動で答えを出してくれる。また予想される質問もしてくれる。そのため、疑問さえも浮かばなくなってくる体にされるのではないかという事が怖い。

熊代:サイボーグ化したときに、健康になったり便利になったりする反面、自身の力が弱るのではないかと思う。マクルーハンという情報方面の学者によると自分をサポートしてくれる機械が発達するとサポートしてもらっている人間の力が弱くなると述べている。

SNSが発信する情報等に対して我々が読み解き方をきちんと理解して利用する必要がある。フェイク情報を含めて氾濫する情報のなかでどうやったら正しい情報を読み解けるのかをお互いディスカッションしていく必要がある。

結論は出ないが、これからの我々の人間社会、地球自体がどうやったら生きていけるのか、人間だけではなくあらゆる動植物のレベルでものを考えなければならない。AIに頼るのではなく我々が思考していく以外にはない。

(記録:富取・川村)